Un chocolat chaud avec…« Sinath l’africaine »

Pendant les périodes de fêtes, on nous parle souvent de traditions : la tradition du sapin, la tradition de la bûche (celle que l’on mange et non celle que l’on brûle), la tradition du nouvel an… C’est donc la période idéal pour perpétuer une autre tradition de Mondoblog, les interviews de Mondoblogueurs-ses. Et comme c’est la fin de l’année, j’en profite pour remettre les compteurs à zéro, et tenter tant bien que mal d’achever l’inachevé, de me mettre à jour après une année de procrastination, pour en recommencer une nouvelle ! Il me tenait donc à cœur de vous présenter le parcours, les rêves et les projets d’une jeune mondoblogueuse, qui a croisé plusieurs fois ma route depuis Dakar, et qui m’a permis de la découvrir un peu plus lors d’un passage à Grenoble, où elle m’a ouvert les portes de sa nouvelle maison. C’est la petite gourmandise de fin d’année que je vous offre.

Femme geek

Si j’avais du résumer ce que je connaissais de Sinath en un seul mot à la sortie de la formation à Dakar, j’aurais sans doute dit « GEEK », en l’imaginant, chétive et silencieuse, scotchée derrière son ordinateur aux couleurs d’Hello Kitty. Mais aujourd’hui, je crois que je suis en mesure d’aller au delà de cette image, et de vous en dire un peu plus…

De son vrai nom Sinatou Saka est depuis cette année, étudiante à Grenoble en Master recherche « Etudes information et communication » dont l’objectif est d’étudier les enjeux de l’information aujourd’hui, dans un monde numérique et de prendre beaucoup de distance par rapport au journalisme, à l’information qui circule, à internet. Elle se définit elle-même comme une « passionnée de journalisme depuis toujours » au cas ou vous ne le saviez pas encore !

Femme engagée

Mais Sinath a aussi plusieurs cordes à son arc, et son activité Facebook intense masque en faite une participation à de nombreux projets dédiés notamment à l’Afrique en général, et aux femmes africaines en particulier. C’est cet engagement qui m’a particulièrement touché, et son regard sur le monde qui l’entoure, criant de lucidité mais, toujours à la recherche d’explications.

Sinath est membre de plusieurs communautés sur internet et active dans divers projets, dont voici quelques exemples :

Global voice, qui est « un peu le courrier international des réseaux sociaux »

Women and africa, la plateforme positive pour les femmes et l’Afrique

Afrikarchi, qui est le magazine en ligne de l’association du même nom, qui promeut une architecture réalisée avec des matériaux africains, notamment auprès des jeunes architectes.

Maïsha TV, qui est une chaîne de télévision dédiée à la femme africaine

Young beninese leader, qui sensibilise les jeunes filles aux questions de santé reproductive et qui organise la Journée mondiale de la jeune fille.

Avenue 229, une plateforme de blogueurs dont l’objectif est d’initier des personnes à l’informatique et les amener à faire du journalisme citoyen qui n’est pas forcement revendicateur, mais de donner la parole à des « sans voix ».

En 2013, elle a été sélectionné par l’Organisation Internationale de la Francophonie avec 9 autres femmes leaders pour participer à l’exposition francophonie au féminin inaugurée le 20 mars par Abdou Diouf et faisant le tour du monde aujourd’hui.

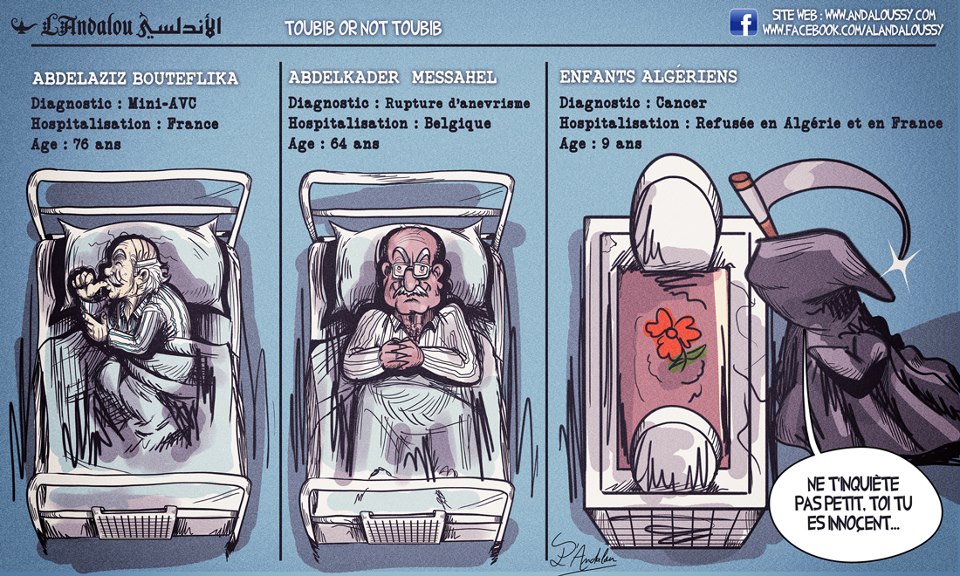

Femme studieuse

L’envie d’apprendre d’avantage l’a amenée jusqu’en France, où elle a réalisé la différence de moyens mis en œuvre dans l’éducation, par rapport à un système qui tente de se construire au Bénin. Elle y déplore un manque d’accompagnement dans l’orientation des lycéens, des amphi des universités pleins à craquer et des écoles privées qui font ce qu’elles peuvent. Mais aussi et surtout des moyens et un environnement qui rendent les études plus difficiles : la bibliothèque, la quantité et la disponibilité des livres, leur qualité… Ces problématiques, elle les explique peut-être par le fait, qu’à côté du problème crucial que représente l’éducation, il y a aussi le problème de la pauvreté, de la santé… « donc on ne peux pas tout faire ! »

Femme pragmatique

Sinath est reconnaissante des soutiens dont elle a bénéficié ici de près ou de loin, indispensables selon elle, dans un environnement à cent à l’heure. Être accompagné par des personnes présentes dans la découverte d’un nouveau pays, lorsque l’on doit prendre ses marques, est important selon elle.

On discutera longuement, sur les différences entre le Bénin et la France, les conditions de vie, le niveau de vie, les infrastructures, l’environnement. On débattra sur le prix de la pizza, comme indicateur du niveau de vie d’un pays ou d’une population. Ainsi, une pizza à 10 euros me dit Sinath, « ça fait 6000 Francs chez moi, c’est énorme alors que ce n’est pas cher pour toi ! » Pourtant, je réfute son argument en lui disant que dans ma ville, Marseille, on trouve des pizzas à 5 euros, donc 10 euros pour moi c’est cher !

Ce débat illustre parfaitement la différence de perception que l’on peut avoir d’un endroit à l’autre, sur le coût de la vie, en fonction de notre niveau de vie et de notre pouvoir d’achat, qui sont fluctuants.

Femme charismatique

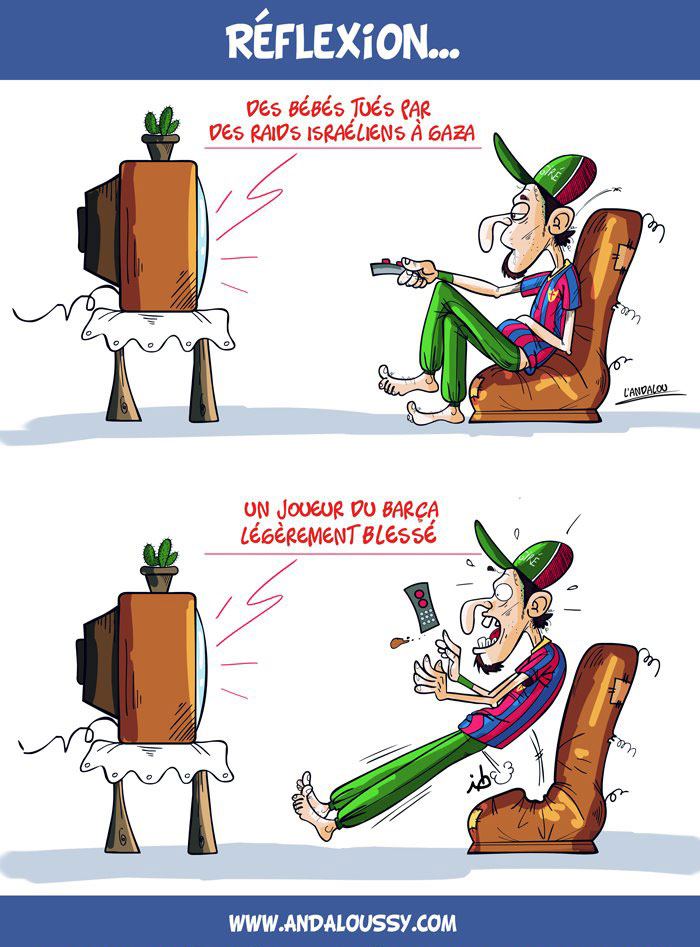

Au fil de l’interview, nous arrivons vers des questions qui m’interpellent autant qu’elle, et nous cheminons vers une réflexion commune sur le « vivre ensemble », pour reprendre cette expression four-tout qui fût l’alibi de mesures politiques discutables et discutées.

Lorsque j’interroge mon amie sur les points négatifs de son séjour en France, elle me répond :

«De la même façon qu’il y a des gens super ici, il y a aussi des gens pas très cordiaux ; des gens qui te regardent de haut, par exemple, c’est peut être ma qualité d’étrangère. C’est peut être dans ma tête aussi ! Mais des regards qui te déplaisent un tout petit peu, qui disent : nous on est les plus forts, vous vous êtes des noirs. Je ne sais pas si c’est le fait que je sois noire mais je sais qu’il y a des gens qui me regardent bizarrement ! Je n’ai pas pris longtemps pour m’imposer, mais je pense que plusieurs personnes n’ont pas ce charisme pour le faire. »

Pourtant, loin de se laisser impressionner, Sinath fait confiance à son charisme pour dépasser ces difficultés : « Je suis consciente de ce que je suis, et le reste je m’en contrefous ! » me dit-elle avec aplomb ! Avant d’ajouter « Je suis tellement de forte personnalité que je doute que quelqu’un ose s’acharner sur moi ! »

Sinath refuse toutefois de mettre tout le monde dans le même panier, et cherche des explications aux comportements qu’elle a pu rencontrer depuis son arrivée en France, qui l’ont questionnée, dérangée, voir indignée. « j’essaie de justifier l’injustifiable ! » me dit-elle. Le sentiment d’être souvent considérée en premier lieu comme une personne étrangère revient dans le discours de Sinath, voire comme une personne noire, masquant ou ignorant tous les autres aspects de son identité, de son parcours, de son « moi », provoquant à la fois réflexion et interrogation, circonspection et indignation…

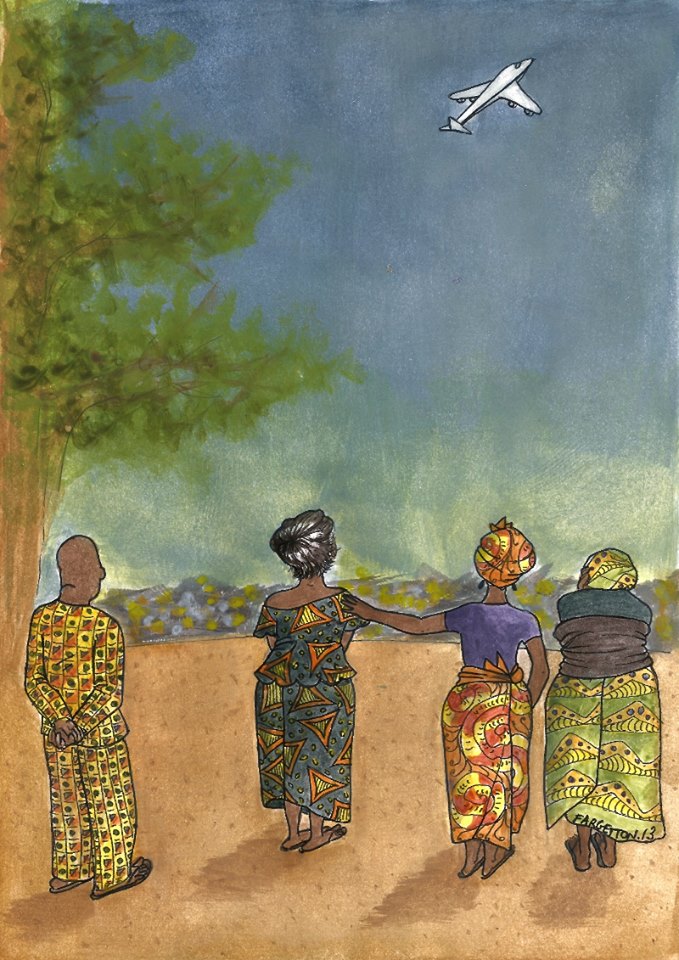

Femme africaine

Ainsi, à la difficulté de communication entre « étrangers » et « français » mon amie trouve une explication dans l’ignorance et la méconnaissance mutuelle.

« On a, l’habitude de rester entre nous, nous aussi on a peur d’aller vers les autres : je pense qu’il y a des personnes qui ne connaissent pas l’Afrique et qui aimeraient venir vers nous mais qui ont peur, comme on a autant de réticence à aller vers elles, du coup chacun est de son coté. Une fille m’a raconté qu’elle était curieuse de découvrir ce qu’on vivait en réalité, qu’elle ne croit pas ce que les médias diffusent et c’est son objectif de le découvrir car elle pense que forcément je me balade avec un peu d’Afrique en moi. »

Cette idée est intéressante, mais elle fait surgir une nouvelle question que je pose à Sinath : « Est ce que pour aller vers toi on est obligé d’être passionnée ou même intéressée par l’Afrique ? »

« Non car avant d’être africaine je suis une personne ! Ce n’est pas ça être ouvert, c’est être intéressé, mais c’est une démarche à encourager. »

Dans le cheminement de notre pensée, nous arrivons toutes deux progressivement à la question de l’intégration.

« Je pense que je me suis progressivement imposée» me dit Sinath, « Je ne me suis pas intégrée, et je ne pense pas que je vais m’intégrer : comme j’aime le dire, ce n’est pas à moi de m’intégrer, c’est à la France de m’accepter comme je suis ! »

Faire ses preuves, préjugés, racisme, les mots sont lancés. Devenus incontournables lorsque l’on évoque les difficultés en arrivant en France, fatigants, vexants, honteux, mais pourtant redondants.

Notre jeune blogueuse pense que tous les étrangers, spécialement les africains, qui viennent en France s’attendent inconsciemment à être considéré différemment voire inférieurs car ils savent ce que diffusent les médias de l’Afrique. « Inconsciemment on a tous des préjugés sur telle ou telle communauté ». Elle croit que lorsque l’on travaille avec les gens, que l’on a un projet en commun et que l’on est mis à égalité, il n’y a pas de problème, car on sait ce que vaut la personne en face de nous.

Et si Sinath me dit qu’elle doit souvent faire ses preuves pour dépasser les idées reçues, je suis persuadée que moi aussi je dois faire cet effort de déconstruire ces images. Nous en concluons donc sur le fait que chacun à son rôle à jouer. Et nous terminons de siroter notre chocolat, heureuses d’avoir pu trouver une issue à notre discussion.